El Día de la Pachamama: un ritual ancestral que interpela al presente

Cada 1° de agosto, miles de personas en Argentina y Sudamérica celebran el Día de la Pachamama, una ceremonia que trasciende lo simbólico y recupera el vínculo profundo con la Tierra. Con raíces milenarias, la costumbre de agradecer a la Madre Tierra se reinterpreta hoy en clave espiritual, cultural y ambiental.

En una época marcada por la crisis climática, el agotamiento de los recursos naturales y la desconexión con el entorno, cada vez más personas se preguntan cómo restablecer un vínculo sano con la naturaleza. La respuesta, para muchas comunidades andinas y también para quienes habitan las ciudades, llega el 1° de agosto: es el Día de la Pachamama, la ceremonia en la que se agradece, se ofrenda y se renueva la relación espiritual con la Madre Tierra.

La celebración, que nació hace siglos entre los pueblos originarios quechuas, aimaras y kollas, no se ha detenido ni siquiera con la modernidad. Se ha adaptado, sí, pero sin perder su esencia: la idea de que todo lo que recibimos de la tierra debe ser correspondido.

¿Quién es la Pachamama?

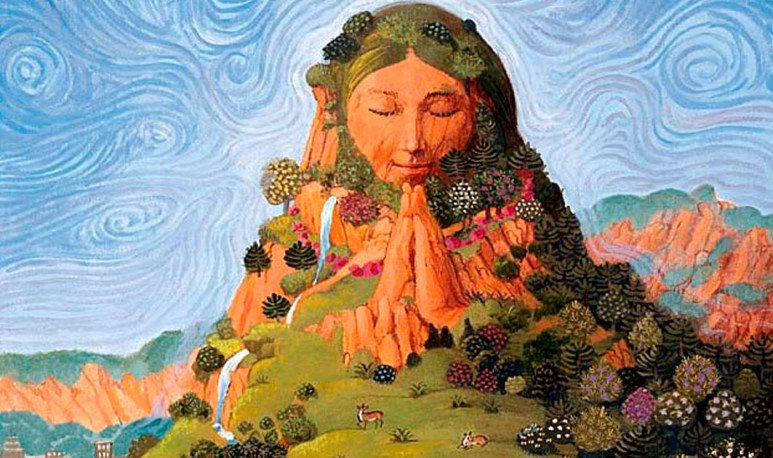

En lengua quechua, “Pachamama” significa literalmente “Madre Tierra”. Pero en la cosmovisión andina, es mucho más que eso. Es el principio vital que sostiene toda forma de vida, una energía femenina y creadora que habita tanto el paisaje como el cuerpo, el alimento, el tiempo y el alma.

“La Pachamama no se ve, pero se siente”, dicen quienes mantienen viva la tradición. Se le habla, se le pide, se le agradece. Está presente desde el nacimiento hasta la muerte. Y cada año, durante todo agosto —pero sobre todo el primer día del mes— se le ofrecen alimentos, bebidas, plantas, tabaco y oraciones, en un gesto de retribución cargado de simbolismo y devoción.

Rituales que cruzan generaciones

En los pueblos del norte argentino, como Tilcara, Humahuaca o Abra Pampa, la ceremonia es parte del calendario vital. Allí, familias enteras preparan desde abril lo que van a ofrendar: cosechan maíz para la harina, secan charqui, recolectan habas. El día de la ceremonia, todo se hierve: papas, quinoa, habas. No se fríe ni se asa nada. Todo es sencillo, respetuoso y simbólico.

El gesto más emblemático es la corpachada: se cava un pequeño pozo —la boca de la Madre Tierra— y allí se depositan alimentos, hojas de coca, tabaco, licores, dulces, flores, cenizas, lanas de colores. Luego, se cubre con tierra y se deja marcado el centro ceremonial, donde el tiempo parece detenerse.

Este ritual se realiza tanto en ámbitos familiares como comunitarios. En los barrios, plazas o centros culturales de ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Salta o Mendoza, cientos de personas se reúnen para agradecer, cantar y compartir.

La caña con ruda: medicina y protección

Uno de los elementos más populares del Día de la Pachamama es la caña con ruda, una bebida que también forma parte del ritual. Se prepara macerando hojas de ruda macho en caña blanca o aguardiente, y se bebe en ayunas, con tres sorbos pequeños.

Este rito proviene de los pueblos guaraníes, y se expandió sobre todo en provincias como Corrientes, Misiones y el litoral argentino. Se la considera una medicina espiritual, capaz de “espantar los males del invierno”, atraer buena energía y cuidar la salud.

En muchos hogares, la botella se prepara desde mediados de julio y se comparte durante varios días. Algunos comienzan el 31 de julio por la noche; otros, el 1° de agosto al amanecer. Lo importante es la intención: beber en nombre de la Tierra y brindar por la vida.

La Pachamama y la cosmovisión andina

El psicólogo peruano Arnaldo Quispe, estudioso de la cosmovisión ancestral, explica que la Pachamama no es solo un símbolo, sino una forma de ver el mundo: interrelacionado, circular, complementario. En esa visión, nada está aislado: el ser humano, la naturaleza, los dioses, los animales, todo forma parte de un mismo tejido. “El todo es más que la suma de las partes”, dice Quispe.

Ese todo se llama Pacha: una noción que abarca espacio, tiempo, universo y comunidad. Así como en Oriente existen el Yin y el Yang, en los Andes coexisten Tata Inti (el Sol, lo masculino) y la Pachamama (la Tierra, lo femenino). El equilibrio entre ambos sostiene la vida.

Incluso los Apukunas —cerros sagrados— están habitados por espíritus que susurran al oído cuando baja el nublado. En tiempos antiguos, dice la leyenda, esos dioses enseñaron a los humanos cómo vivir en armonía con la tierra. Y su sabiduría sigue resonando hoy, en medio del ruido de la modernidad.

Un acto de resistencia y amor

Durante siglos, las prácticas vinculadas a la Pachamama fueron perseguidas por la colonización. Se las tildó de supersticiones o idolatrías. Sin embargo, muchas comunidades resistieron. Y hoy, esa memoria resurge con fuerza, no como un simple folclore, sino como un mensaje urgente.

En un planeta que grita por socorro —con incendios, sequías, contaminación y colapso climático— las ceremonias a la Pachamama recuperan sentido. Son una forma de volver a lo esencial: agradecer, cuidar, devolver. Como dice una sabia de la comunidad: “no se puede tomar de la tierra sin antes pedir permiso”.

De lo ancestral a lo urgente

El Día de la Pachamama no es solo una fecha en el calendario ni un ritual pintoresco. Es una invitación. A frenar. A escuchar. A reconectar. A reconocer que, más allá de las diferencias culturales, todos habitamos la misma casa.

La Pachamama no es una idea romántica: es una advertencia y una esperanza. Y cada vez que alguien cava un pequeño pozo en el suelo, está haciendo mucho más que un gesto simbólico. Está sembrando conciencia.